塩業

塩を制する者は化学工業の経営を制する・・・

「塩を制する者は化学工業の経営を制する。すなわちソーダ加里は多数の工業を制約する」という金子直吉の信念から鈴木商店の塩業は始まった。

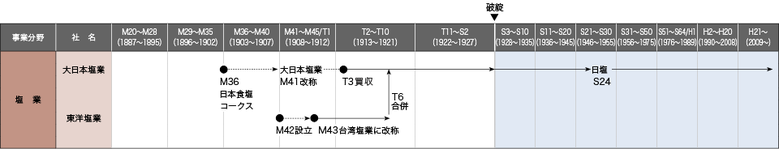

◆大日本塩業(現・日塩)

買収 大正3(1914)年(創業明治36(1903)年)

所在地 東京

大日本塩業は、明治36(1903)年にコークス製造の余熱を利用した再製塩の製造を主目的とし、室谷家を中心にして神戸に設立された「日本食塩コークス」が前身で、明治41(1908)年に「大日本塩業」に改称した。日露戦争後、日本がロシアから得た中国・遼東半島の租借地 “関東州”で、日本食塩コークスは、満漢塩業、村井文太(個人)等同業他社とともに塩田開発の許可を得て本格操業を開始した。

明治45(1912)年、関東州での塩田経営に乗り出した鈴木商店は、大正3(1914)年に大日本塩業を傘下に収めると、大日本塩業は大正4(1915)年に競合大手の満漢塩業と鈴木商店系列の東亜塩業を、さらに大正5(1916)年に村井文太の事業を買収し、関東州の塩田経営および関東州塩の取扱いを独占していった。大正6(1917)年、大日本塩業は鈴木商店傘下の台湾塩業を合併した。

大日本塩業は、関東州のほか台湾(台南近郊)、朝鮮でも塩田開発を手掛けた。鈴木商店は、これらの地域以外の東南アジア、地中海、欧米等からの輸入も行って、内地のソーダ工業用塩の需要にも対応した。

◆東洋塩業(台湾塩業、大日本塩業を経て現・日塩)

設立 明治42(1909)年

所在地 名古屋

金子直吉は総理大臣・桂太郎の相談に応じ、鈴木商店は明治40(1907)年に経営破綻した愛知県知多郡半田の豪商・小栗富治郎が経営する小栗銀行(名古屋)を整理するため、小栗が保有していた台湾塩の一手販売権を継承し、その一手販売権を手掛かりにして同行の整理に着手するとともに、台湾塩の日本国内への移出業務を担うため明治42(1909)年、その受け皿として東洋塩業を設立した。そして、東洋塩業の株式を小栗銀行の預金者に配分するという手法で預金者の保護をはかりつつ、同行の整理を完遂した。

東洋塩業は台湾塩の移入取扱人および国内販売の特別元売捌人(もとうりさばきにん)の指定を受け明治43(1910)年、台湾塩業に改称。大正6(1917)年、鈴木商店は台湾塩業を大日本塩業に合併して、関東州塩、台湾塩を独占的に取扱うことになった。

◆直営再製塩工場(1)

設立 明治43(1910)年

所在地 北九州・大里

◆直営再製塩工場(2)

設立 大正7(1918)年

所在地 下関・彦島

鈴木商店は国内でも再製塩工場の設立を進めた。その第一弾は、明治43(1910)年に設立した北九州・大里の直営再製塩工場で、関東州ならびに台湾からの輸移入粗製塩を精製して国内、ロシア領一部、南洋、支那向けに販路を拡げていった。

さらに大正7(1918)年、日本金属彦島製錬所内に分工場として製塩工場を建設した。これは製錬所の余熱利用による再製塩工場で、金子直吉のアイデアから実施されたプロジェクトであった。

※再生塩業は鈴木商店直営なのか、子会社の大日本塩業としての事業なのか議論が分かれる。