日本油脂(現・日油)の歴史①

鈴木商店製油所兵庫工場がわが国硬化油工業の端緒を開く

油脂の起源を訪ねると、すでに紀元前のモーセの時代にオリーブ油が採取され、エジプトでも牛酪(バター)が採取されたといわれている。また、古代・西洋では民間療法の目的で油が使用されていた。わが国では神功皇后のころ、大阪・住吉神社の灯明油としてイヌガヤの実を絞ったことが日本書紀に記されており、油脂の歴史は食用油よりも灯油から始まったとされる。

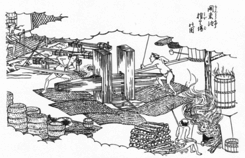

採油については古くは長木(槓杆式加圧器)、立木(圧搾器)などが用いられ、近世になると水圧機やエキスペラーという搾油機が登場するなど採油技術が進歩した。油脂が治療目的や民間信仰から灯用、食用を経て化学技術によって各種の油脂製品が生産されるようになると、人々の生活にとって油脂の重要性は急激に増大した。

一口に油といっても、大豆油、菜種油、魚油、鯨油、石油、香水などその性質は多岐にわたる。一般的に「油脂」といわれるものは石油のような鉱物油や香水などの芳香性の油とは異なり、その成分に「グリセリン」を含んだものをいい、科学的組成からいえば「グリセリン」と「脂肪酸」のエステル、すなわちグリセリドの総称である。また油脂は液体、固体の別を問わず、化学的成分からみると炭素、水素、酸素の三元素から成立している。

一般的にはグリセリンの性質は変わらないが、脂肪酸には水素分子の多寡により種々の性質があり、脂肪酸の成分の種類によって油脂の性質は大きく変化する。脂肪酸中の炭素分子に2倍の水素分子が結合している場合これを"飽和状態"といい、この状態の脂肪酸を「飽和脂肪酸」と称する。一方、水素分子が炭素分子に対して2倍に満たない場合、これを「不飽和脂肪酸」と称する。

主な油脂について水素の"飽和" ⇒ "不飽和"状態の順に並べると、牛脂(主成分:ステアリン酸) ⇒ オリーブ油(同:オレイン酸) ⇒ 大豆油(同:リノリン酸) ⇒ 亜麻仁油(同:リノレニン酸) ⇒ いわし油(同:いわし酸)となる。

この水素の飽和している状態の油脂は不乾燥性でほぼ固体であるが、水素分子が不足するにつれて乾燥度が強くなり液体に近づくとともに臭気が強くなる。換言すると、油脂は水素分子の増加につれて固体に近づくとともに臭気は減少する。飽和状態の牛脂の臭気がほとんどないのに対し魚油の臭気が強いのはこのためで、この原理を工業的に応用したものが硬化油工業である。なお、硬化油製造は単に液体油を固形脂肪に変えるというだけでなく、魚油のような強い臭気を除去し純白な脂に変える一種の脱臭法でもある。

液体油の主成分であるオレイン酸およびその他の不飽和脂肪酸の混合グリセリドに、ニッケル等を触媒として水素を添加すると、不飽和脂肪酸は"付加反応"により水素を吸収して飽和脂肪酸であるステアリン酸に変化する。硬化油製造の過程でこの飽和状態をコントロールし硬化の程度を自由に加減することができることから、様々な種類の油脂製品の生産が可能になり、硬化油の用途は非常に広範囲に及ぶことになる。

硬化油の原料は、主原料は油脂、副原料は水素および触媒である。油脂の主なものとしては、植物油では大豆油、綿実油、ヤシ油、動物油では魚油としていわし油、にしん油、獣油として鯨油、牛脂、豚脂などである。水素は、①水の電解によるもの、②食塩の電解による苛性ソーダの副生水素を利用するもの、③加熱した鉄で水蒸気を分解する方法などがある。触媒剤は、ニッケルのほか数種類があるが、実際にはほとんどがニッケルおよびその化合物が用いられる。

液体油を固形脂肪に転化させて硬化油をつくる方法は理論的にはかなり古くから確認されていたが、それが経済的に可能になったのは20世紀に入ってからである。1896年(明治29年)ごろ、フランスのポール・サバティエと共同研究者のJ.Bサンドランが不飽和の有機化合物に水素を添加する際、還元金属(ニッケル、コバルト、パラジウム、クロム、銅など)による触媒が有効であることを発見し、これが今日の水素添加法の基礎となり、魚油などを固形の硬化油にすることが可能になった。

1902年(明治35年)、ドイツのウィルヘルム・ノーマンがこの基礎の上に立って油脂に応用し、硬化油製造法を発明してドイツで特許を取得した。1905年(明治38年)、イギリスのクロスフィールド・サンズ社がこの特許を譲り受け1906年(明治39年)、初めて日産数トンの硬化油を製造した。工業的規模で油脂の硬化が試みられたのはこれが世界で最初といわれ、ノーマンは硬化油工業の創始者と呼ばれている。

1913年(大正2年)、ドイツのフリッツ・ハーバーによって開発された空中窒素固定法によるアンモニアの合成が同国のカール・ボッシュによって工業化され、化学工業に水素が大量に使用されるようになった。これを受け、油脂工業においても水素の使用により本格的に硬化油が製造されるようになり、ここに長年ヨーロッパが苦しんできた固形脂肪(マーガリンや石鹸)供給の解決に目途がついた。

硬化油製造法のわが国への導入は、大正2(1913)年に「工業化学雑誌」に発表された農商務省工業試験所の辻本満丸博士の論文によって先鞭がつけられ、その基礎理論に基づいて硬化油工業化の第一歩を進めたのが工業試験所の同門である上野誠一博士で、この二人はわが国硬化油工業界の恩人ともいうべき人物である。

動植物の油脂を原料とする搾油・製油、石鹸、塗料の製造などの油脂事業はわが国でも古くから行われていたが、工業と名付けられる生産形態が起こったのは明治に入ってからであり明治6(1873)年、横浜堤工場における石鹸製造の成功がその端緒といわれている。しかし、当時の企業経営の規模は従業員が4~5名程度の家内工業の域を出ず、その製法技術も極めて幼稚で製品も粗悪であった。

わが国において油脂工業の未熟な状態を脱して最初に硬化油の生産を開始したのは、明治43(1910)年9月に設立された日本リバー・ブラザーズの尼崎工場(大正2年10月操業開始)である。しかし、同工場は外国資本によることに加え、石鹸の原料として硬化油生産を開始したものであった。純粋な日本資本によるものとしては前記の上野誠一博士が工業試験所在勤中を通じて横浜魚油(大正3年操業開始)において硬化油生産の工業化に成功したのが最初である。

しかし、横浜魚油は後に解散した事情からしても、事実上工業的に硬化油を開発しわが国の硬化油工業界に革新的変革をもたらし、その発展の歴史とともに歩んだという点からすれば、大正5(1916)年8月に鈴木商店製油所兵庫工場(後・日本油脂兵庫工場)において硬化油生産の工業化に成功したことをもって最初とすべきであろう。

大正4(1915)年6月、鈴木商店は神戸市内に兵庫工場を完成させると翌大正5(1916)年4月に操業を開始し、魚油による工業的硬化油生産を開始した。鈴木商店はその後も手を緩めることなく、硬化油および大豆油製造のための直営工場を次々に建設し、その後のわが国油脂工業界に多大な貢献を果たし、画期的な足跡を残すことになる。