帝国興信所が作成した「鈴木商店調査書」シリーズ⑫「造舩業」(調査書P67~68)「株式会社播磨造舩所」(調査書P68~74)をご紹介します。

2025.1.28.

「鈴木商店調査書」をご紹介するシリーズの12回目です。

大正2(1913)年、鈴木商店は南満州汽船を関東州の大連に設立し、所有船の大連置籍により海運業へ本格的に乗り出し、太平洋航路にわが国初のトランパー(不定期船)の運航を開始しました。

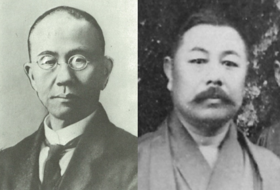

そんな最中の大正3(1914)年7月、第一次世界大戦が勃発すると、船舶不足と船価高騰による海運業界未曾有の好況を予想した鈴木商店の金子直吉は、当時台湾の北港製糖で技術者として活躍していた信任の厚い辻湊(左の写真)を起用し、造船事業への進出を計画するよう命じました。辻は直ちに適当な土地の選定に着手し、既存造船所の買収計画を進めました。

そんな最中の大正3(1914)年7月、第一次世界大戦が勃発すると、船舶不足と船価高騰による海運業界未曾有の好況を予想した鈴木商店の金子直吉は、当時台湾の北港製糖で技術者として活躍していた信任の厚い辻湊(左の写真)を起用し、造船事業への進出を計画するよう命じました。辻は直ちに適当な土地の選定に着手し、既存造船所の買収計画を進めました。

調査書の「造舩業」では、この辺りの経緯について次のように記されています。

「第一次世界大戦後、軍需品輸送用その他の船舶は戦禍による破損、沈没等のため世界的船腹不足となり、そのため海運界は未曾有の活躍を呈し、同時に造船業の殷賑(賑やかで活気のあるさま)はこれまた空前の活況となっている。炯眼なる(鋭い眼力を持った)鈴木商店は早くもこの業界の将来に着眼し、その第一歩として播磨造船所を勢力圏内に入れ、次で鳥羽造船所を、本年には備後船渠を買収し、‥‥ 前記三造船所も鈴木商店の経営に移って以来、資本を増加し規模を拡張し、各造船所完成の際には間違いなく本邦有数の一大造船所になるはずである。」

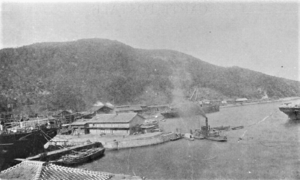

兵庫県相生の播磨造船(株)は三重県鳥羽町の鳥羽造船所とともに鈴木商店が買収を目指した既設造船所でした。大戦勃発という好機にもかかわらず、同造船所は規模が小さく収益が上がらない中、相生町長の唐端清太郎は鈴木商店に「播磨造船(株)の買収と工場の拡張」を申し入れ大正5(1916)年4月、鈴木商店は同造船所の事業を継承して(株)播磨造船所を設立し、膨大な資本を相生に投下し造船所の拡張工事を実施しました。(左の写真は、大正5年頃の播磨造船所です)

兵庫県相生の播磨造船(株)は三重県鳥羽町の鳥羽造船所とともに鈴木商店が買収を目指した既設造船所でした。大戦勃発という好機にもかかわらず、同造船所は規模が小さく収益が上がらない中、相生町長の唐端清太郎は鈴木商店に「播磨造船(株)の買収と工場の拡張」を申し入れ大正5(1916)年4月、鈴木商店は同造船所の事業を継承して(株)播磨造船所を設立し、膨大な資本を相生に投下し造船所の拡張工事を実施しました。(左の写真は、大正5年頃の播磨造船所です)

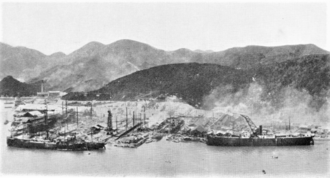

播磨造船所は大正9(1920)年半ばには4船台を有する大造船所に成長し、当時の先端産業である造船業により相生の町(後の相生市)は近代化され、新しい文化や思想が導入されました。

播磨造船所は大正9(1920)年半ばには4船台を有する大造船所に成長し、当時の先端産業である造船業により相生の町(後の相生市)は近代化され、新しい文化や思想が導入されました。

大正7(1918)年、第一次世界大戦終結に伴い、播磨造船所は鳥羽造船所とともに帝国汽船に合併され、帝国汽船播磨造船工場となり、さらに大正10(1921)年には鳥羽造船工場とともに神戸製鋼所に合併され、神戸製鋼所播磨造船工場となりました。

鈴木商店経営破綻後の昭和4(1929)年、播磨造船工場は神戸製鋼所から分離独立し、(第二次)播磨造船所として再出発しました。昭和35(1960)年12月、播磨造船所は石川島造船所と合併し石川島播磨重工業(現・IHI)となり、同社の相生第一工場(旧・播磨造船所)は単独の造船所として昭和37(1962)年から3年連続で世界一の進水量を達成しました。

なお、調査書の「会社の沿革 現況」には、次のように記されています。

「鈴木商店による経営後はドイツの無制限潜航艇戦のため船が撃沈されるものが非常に多く、従って連合国側は船舶が激減した結果、わが国にその供給を求めることとなり、自ずと各造船所は到底注文に応ずることが出来ない状況となり、遂に各造船主は造船契約成立後はこれを権利として他に転売し、多額の収益を得る状態となった。」

「従って、一般に造船所の利益も多大となり、ほとんど船価の4割は純益として計上できるような好況となっている。収益はこのような状況なので、従来欠損に欠損を重ねていた同社も業績が一変し、大正6年上半期決算では前期繰越損失10万2千余円を補填し、なおかつ73万6千円余円、即ち払込資本に対し年39割2分という大きな利益を計上することとなった。」

「播磨造船所は来年6月頃までの材料を抱えており、現在において解約等の問題も起こっていない状態なので、差し当りの苦痛は感じないようであり、かつ同所は飽くまで強気の意見を持っているので、現下の沈衰状態については比較的楽観している。」