帝国興信所が作成した「鈴木商店調査書」シリーズ⑭「帝國汽舩株式会社」(調査書P78~81)をご紹介します。

2025.3.26.

「鈴木商店調査書」をご紹介するシリーズの14回目です。

鈴木商店は明治43(1910)年頃からの船賃の高騰と自らの事業拡大に伴う商品取扱量の増大に対処するため、海運会社の定期船やチャーター船の利用から自社輸送に切り替えました。

鈴木商店は明治43(1910)年頃からの船賃の高騰と自らの事業拡大に伴う商品取扱量の増大に対処するため、海運会社の定期船やチャーター船の利用から自社輸送に切り替えました。

大正2(1913)年1月には自社船舶所有に切り替えるに当たり、政府が導入した外国船舶輸入税を回避する手段として外国の中古船を関東州の大連船籍にする(大連置籍船)ため、南満州汽船を設立し、太平洋航路にわが国初のトランパー(不定期船)の運航を開始しました。(左の画像は、金子直吉の要請により同社の取締役に就任した松尾小三郎の著作「巡礼船と回教徒問題」です。表紙には南満州汽船が積極的に参入していたイスラム巡礼者の輸送に従事していた巡礼船・帝国丸が掲載されています)

しかし、その後税制面における大連置籍船の優位性が失われたこと、鈴木商店の事業全体における船舶部門の重要度が劇的に増大したことから、南満州汽船は大正3(1914)年10月を最後に船舶の輸入を中止し、翌大正4(1915)年からは逆に所有船の売却を開始し、大正5(1916)年までに靖国丸、富国丸、帝国丸など全ての所有船を手放しました。こうして南満州汽船の海運事業はわずか3年余りで幕を下ろしました。

この南満州汽船が担っていた鈴木商店の海運事業を実質的に継承したのが帝国汽船でした。第一次世界大戦の勃発に伴い、船賃、傭船料、船価は大正3(1914)年11月頃より連日高騰を続け、海運業界は他の業界に先駆けて好況となりました。

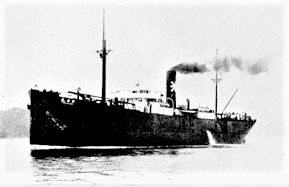

大正5(1916)年9月1日、鈴木商店は好況による海運業の未曾有の活発化に対応する新たな海運事業を推進するため、船舶部の管轄下に帝国汽船を設立しました。(右の写真は、帝国汽船の貨物船「百合丸」[6,787総トン]で、ファンネルマークの「よね星」が確認できます)

大正5(1916)年9月1日、鈴木商店は好況による海運業の未曾有の活発化に対応する新たな海運事業を推進するため、船舶部の管轄下に帝国汽船を設立しました。(右の写真は、帝国汽船の貨物船「百合丸」[6,787総トン]で、ファンネルマークの「よね星」が確認できます)

同社は社長(二代目)鈴木岩治郎、取締役 芳川旬之助、佐竹員治、高橋半助、辻湊、酒井丑松を役員として(大正12年時点)11隻2万総トンを超える所有船を配船したほか、多くの船舶を傭船し、最盛期には60隻を超える船舶を近海はもとより遠洋にも運航させ、当時スエズ運河通行船の1割が鈴木商店の船であったとも言われています。帝国汽船の最盛期はまさに鈴木商店が世界的な貿易商として活躍していた頃と重なります。

しかし、大正7(1918)年に第一次大戦が終結すると金子直吉は反動不況を想定し、造船と海運の緊密な連携をはかるべく同年5月に播磨造船所と鳥羽造船所を浪華造船所とともに帝国汽船に合併させ、これにより帝国汽船は船舶部と造船部をあわせ持つ体制となりました。

さらに、その後反動不況が予想以上に深刻になったことから、帝国汽船の造船部門は大正10(1921)年2月に神戸製鋼所に合併されました。(左の写真は、帝国汽船の貨物船「テキサス丸」[6,786総トン]です)

さらに、その後反動不況が予想以上に深刻になったことから、帝国汽船の造船部門は大正10(1921)年2月に神戸製鋼所に合併されました。(左の写真は、帝国汽船の貨物船「テキサス丸」[6,786総トン]です)

その後も船賃、傭船料、船価の下落は止まるところを知らず、帝国汽船は大正12(1923)年12月に大幅に減資して船価の切り下げを断行し、翌大正13(1924)年7月には所有船11隻の内10隻を鈴木商店傘下の大日本塩業に売却し、以後同社はオペレーター専業となりました。

なお、調査書の「会社の沿革 現況」には、次のように記されています。

「同社(帝国汽船)は鈴木商店の分身会社である南満州物産株式会社船舶部を分離独立したもので、大正5年11月1日に設立登記を行った。そもそも、船舶部の独立は海運業界の大活躍時に大飛躍を試み、それによって多大の利益を獲得しょうとする方針であることは勿論であるが、一面自店貿易業に必要な船腹の調節を差配する任務をも行うものである。」

「(同社は)創立の慌ただしい中、海運業界の好調に乗じ、あるいは船舶を売買し新造船の計画を立て、あるいは多数傭船を行ってサブチャーターする等一般海運業者として海運業界に一勢力を確立して活躍しつつある。」